01

产量与增长态势

2024年,中国铜加工材行业延续了稳定发展态势。根据中国有色金属加工工业协会与安泰科联合统计数据,全国铜加工材综合产量达到2125万吨,较2023年增长1.9%。而国家统计局口径的铜材产量为2350.3万吨,同比增长1.7%。统计差异主要源于分类标准不同,但两个数据均表明行业总体保持正增长。从历史趋势看,2019-2024年间中国铜材产量年均复合增长率(CAGR)维持在3%左右,表明行业已进入稳健发展阶段。

月度产量分析显示,2024年月均铜材产量达195.86万吨,产能利用率处于67%-75%区间,其中铜箔产能利用率仅为67%,存在明显的产能过剩压力。全年产量增速虽较前几年有所放缓,但在全球经济复苏乏力的背景下,仍展现出中国铜加工产业的市场韧性和内生动力。

02

产品结构分析

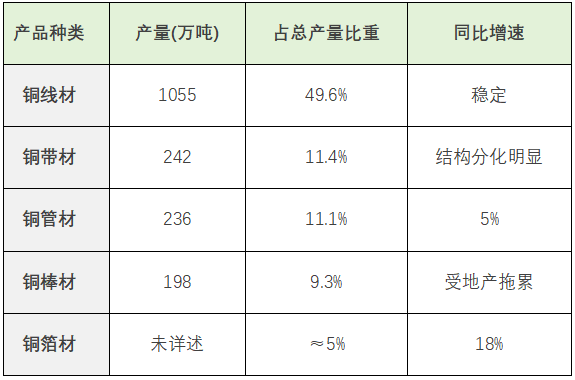

从产品结构看,中国铜加工材呈现“一超多强”的格局。铜线材占据绝对主导地位,2024年产量达1055万吨,占铜加工材总产量的49.6%,主要应用于电力传输、电缆等领域。铜带材和铜管材并列第二梯队,产量分别为242万吨和236万吨,占比分别为11.4%和11.1%。铜棒材产量198万吨,占比9.3%,其余为铜排板、铜箔材及铸造铜合金等产品。

各品类增长表现差异显著:

铜箔成为增长最快的品类,2024年产量增速高达18%,主要受新能源汽车动力电池需求驱动。但加工费持续走低,2024年底4.5μm/6μm铜箔吨加工费分别为3.25万元/吨和1.9万元/吨,较2021年高点下降超过50%,显著抑制了产能释放。

铜管产量增速达5%,主要受益于空调制冷市场的复苏。2024年我国空调市场需求在“以旧换新”政策刺激下表现优异,铜管总产量中紫铜管占比达95%,其中高效换热的内螺纹管贡献超过70%的增量。

铜带领域发生结构性转变,紫铜带因电力电子需求增长,占比提升至45%,反超依赖地产建材的黄铜带,形成“黄减紫增”格局。

03

区域分布特征

中国铜加工材产业呈现高度集群化发展特征。2024年产量前五大省份合计占比达72%,其中江西省以636.2万吨的产量和27.1%的占比位居全国首位。浙江省和江苏省分别以328.96万吨(占比14.0%)和302.61万吨(占比12.9%)位列第二、三位。广东省和安徽省分别占比11.8%和6.7%,完成产量前五名省份布局。

从区域板块看,东部地区产量1079.06万吨,占全国45.9%;中部地区产量1041万吨,占44.3%;西部地区产量210.01万吨,占8.9%;东北地区产量20.24万吨,仅占0.9%。这种分布格局与区域经济发达程度、下游产业配套及资源禀赋高度相关。值得注意的是,企业注册数量分布与产量分布并不完全匹配:广东省以16,233家铜材相关企业居首,占全国31.67%,但产量排名第四,显示该省以中小企业为主;而江西省虽企业数量未进前三,但产量居首,反映出该省拥有规模化生产优势。

04

需求变化与新兴动力

2024年铜加工材需求结构经历显著转变。传统领域中,建筑家装相关需求持续下滑,拖累黄铜类产品消费;而新兴领域则成为拉动增长的主要引擎。电力电子、家用电器等传统下游保持稳定,稳住基本盘;“新三样”(新能源汽车、光伏、储能)继续快速增长,带动紫铜类产品需求;人工智能、机器人、低空经济等新兴领域则为铜材开辟了新应用赛道。

新能源汽车成为铜箔需求增长的核心动力,推动锂电铜箔需求年均增速超过25%,但铜箔轻薄化(从8μm降至6μm以下)和复合铜箔技术应用,部分抵消了电池产量增长带来的用铜量。

电力投资领域,特高压建设和电网升级对铜线材、紫铜带形成稳定需求支撑,成为铜材消费的压舱石。

家电领域受“国补”政策延续和能效标准提升刺激,尤其是空调能效升级推动内螺纹铜管需求,2020-2024年间内螺纹管产量增长23.7万吨。

国际贸易方面,2024年铜材出口表现亮眼。1-11月实现净出口43.23万吨,同比增长45.8%,连续六年创新高。其中,铜丝首次实现净出口6.25万吨;铜板带、铜箔净出口量分别达3.52万吨和1.88万吨,同比增长41.9%和95.8%。这表明中国铜加工材国际竞争力持续提升,高端产品出口增长显著。

05

企业动态与集中度

行业头部企业规模优势进一步扩大。2024年江西铜业营业收入达5209.28亿元,电解铜产能超过200万吨/年,铜加工材产能180万吨/年,稳居行业龙头地位。其他主要上市公司包括铜陵有色、海亮股份、云南铜业、楚江新材等,但营收规模与江西铜业差距显著。

企业战略呈现两大方向:

绿色智能制造:2024年8家铜加工企业获评国家级绿色工厂,包括安徽鑫科铜业、江西凯安新材料等;金田铜业、博威合金等企业入选国家级5G工厂和智能工厂示范名单。海亮股份与华为联合发布行业大模型蓝皮书,推动人工智能在材料研发中的应用。

海外布局加速:头部企业积极拓展国际生产基地。海亮股份投资2.88亿美元建设摩洛哥工业园,并在印尼推进年产10万吨高性能电解铜箔项目;金田集团在泰国布局年产8万吨精密铜管项目;博威合金在越南投资1.5亿美元建设生产基地。这些举措显示中国铜加工企业国际化战略进入实质性产能输出阶段。

技术创新方面,国产装备取得多项突破。中色科技800mm六辊铜箔轧机、中国重型院高端精密铜板带冷轧机组等设备达到国际先进水平;河南科技大学和西安理工大学分别获得国家科学技术进步奖二等奖,行业自主创新能力不断提升。

06

挑战与发展趋势

当前行业面临多重挑战。加工费持续走低直接影响企业盈利空间,尤其铜箔加工费已降至近三年低位。产能结构性过剩问题突出,铜箔产能利用率仅67%,导致市场竞争加剧。2024年1-11月规模以上有色金属加工企业利润同比增长仅0.8%,远低于矿山企业19.8%和冶炼企业30.3%的增幅,表明加工环节盈利承压。

展望未来,行业发展趋势集中在几个方面:

高端化转型:为应对新兴领域需求,高性能铜合金、超薄铜箔、高精度铜板带等高端产品将成为开发重点。企业研发投入持续增加,如斯瑞新材在泰国布局光模块散热基板生产线,瞄准高附加值市场。

绿色低碳发展:政策驱动下,再生铜利用比例提升,低碳工艺推广加速。2024年多家企业因绿色制造获表彰,反映行业可持续发展转型方向。

国际产能布局:为应对贸易环境变化及贴近终端市场,头部企业将继续推进海外生产基地建设,形成全球化产能布局。

产业整合加速:在产能过剩压力下,行业并购重组活动增加。典型案例如海亮股份战略投资金龙集团,并计划未来实现控股;厦门国资委全资收购江阴电工合金控股权等。

综合来看,2025年中国铜加工材行业将延续“总量平稳、结构优化”的发展态势。电力投资与家电消费将继续提供基础支撑,新能源领域增速可能边际放缓,但绝对增量依然可观。供给侧产能结构性过剩与高端产品供给不足并存,推动行业向高质量发展转型。在供需紧平衡格局下,铜价有望保持高位运行,但加工环节利润改善仍需依靠技术创新和产品升级实现突破。

中国铜加工产业正经历从“规模扩张”向“质量提升”的关键转型期。培育新质生产力、拓展新兴应用场景、提升国际竞争力将成为“十五五”期间行业发展的主旋律,为制造业转型升级提供关键材料支撑。